Bezugssysteme für die Lagebeschreibung von Punkten

1. Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland werden im Vermessungs-

und Kartenwesen vornehmlich GAUß-KRÜGER-Koordinaten

zur Beschreibung der Lage von Punkten verwendet. Für

überregionale Anwendungen sind daneben aber UTM-Koordinaten

und in zunehmendem Maße UTM- oder geografische Koordinaten in

einem weltweiten Bezugssystem, nämlich dem WGS84, gefragt. Auf

dem Gebiet der ehemaligen DDR existiert zudem ein "System 42/83".

2.1 Was ist

ein geodätisches Bezugssystem?

Jeder weiß, dass die geografischen Koordinaten

(Länge L und Breite B) auf einer Kugel oder besser auf einem

Rotationsellipsoid definiert sind und sich ihre Zählung auf

den Äquator (B=0°) bzw. den Nullmeridian durch

Greenwich (L=0°) beziehen. Dennoch misst niemand, wenn er

Koordinaten eines Punktes bestimmen will, am Beginn der

Zählung los. Stets - im Vermessungswesen, in der Navigation

und beim Wandern - bezieht man sich auf bereits Vermessenes

(Festpunkte, topographische Objekte, Funkfeuer usw.). Einmal muss aber

doch der Bezug zu den Zählachsen für ein Gebiet

festgelegt worden sein. Auch das Rotationsellipsoid, mit dem man die

Erdfigur annähert und auf dem die geografischen Koordinaten

letztlich gelten, muss einmal definiert werden. Diese Aufgaben nennt

man dann die Festlegung eines geodätischen Datums. Oft wird

auch vom geodätischen Bezugs- oder Referenzsystem gesprochen.

Früher erfolgte die Datumsfestlegung durch astronomische

Beobachtungen; seit einigen Jahrzehnten wird hierzu die

Satellitentechnik eingesetzt. Sie haben ebene Koordinaten vorliegen und

keine geografischen. Was hat das oben Gesagte also überhaupt

mit der Lagekoordinatenangabe zu tun? Ganz einfach: Geografische

Koordinaten lassen eindeutig in ebene Koordinaten umrechnen und

umgekehrt. Also: Die ebenen Koordinaten sind letztlich auch in einem

geodätischen Referenzsystem gegeben.

Merke:

Sowohl bei ebenen Koordinaten als auch den

zugehörigen geografischen Koordinaten liegt ein

geodätisches Datum zugrunde.

Bezogen auf dasselbe Datum kann man problemlos ebene Koordinaten in

geografische umrechnen und umgekehrt. Die astronomischen Messungen

für das bis heute im Einsatz befindliche wichtigste

Referenzsystem in Deutschland reichen ins 19. Jahrhundert

zurück. Das geodätische Datum der deutschen

Landesvermessung wird mit DHDN (für Deutsches

Haupt-DreiecksNetz) bezeichnet. Üblich sind auch die

Bezeichnungen "Rauenberg-Datum" oder (irrtümlich)

"Potsdam-Datum". Merke:

Die ebenen Koordinaten der

deutschen Landesvermessung heißen GAUß-

KRÜGER-Koordinaten und beziehen sich auf das BESSEL-Ellipsoid

im DHDN. In Deutschland wird neben den

Gauß-Krüger-Koordinaten im DHDN vor allem im

militärischen Bereich das Europäische Datum 1950

(ED50) verwendet. Also ein anderes geodätisches Bezugssystem

mit einem anderen Ellipsoid, dem internationalen Ellipsoid, auch

HAYFORD-Ellipsoid genannt. ED50 ist in ganz Europa (bis etwa zum 16.

Längengrad nach Osten hin) über Landesgrenzen hinweg

definiert. Dann müsste es ja auch neben geografischen

Koordinaten ein ebenes Koordinatensystem (Meridianstreifensystem)

bezogen auf ED50 geben! Quasi "GAUß-KRÜGER im ED50"

oder so. Gibt es auch: Es nennt sich aber UTM (Universale Transversale

Mercatorprojektion); die Abbildungsformeln für UTM

unterscheiden sich nur geringfügig von denjenigen bei

GAUß-KRÜGER. In vielen militärischen Karten

ist ein UTM-Koordinatengitter eingedruckt. Statt Meridianstreifen wird

bei UTM von der UTM-Zone gesprochen.

Jetzt

wird direkt klar, was sich hinter dem WGS84 verbirgt: Ein weiteres

geodätisches Datum mit einem wieder eigenen

Rotationsellipsoid. WGS84 ist vor allem deshalb so bedeutend, weil sich

hierauf das in Geodäsie und Navigation wichtige

Satellitensystem GPS bezieht (Global Positioning System); GPS liefert

die Koordinaten originär immer im WGS84. WGS steht

für World Geodetic System, 84 für die Jahreszahl.

WGS84 ist ein weltweit definiertes und genutztes geodätisches

Datum. Auch bei WGS84 ist ein ebenes Koordinatensystem mit der

UTM-Abbildung definiert. UTM ist also nicht UTM, es kommt auch auf das

zugrunde liegende geodätische Bezugssystem an. Auf dem Gebiet

der fünf neuen Bundesländer gibt es aus den Zeiten

des Warschauer Pakts neben dem DHDN auch noch das sogenannte "System

42/83" (S42/83). Es wurde für militärische Zwecke

unter strenger Geheimhaltung gewartet und benutzt. Bis heute ist dieses

System "DDR-weit" am genauesten definiert. Als ebene Koordinaten werden

im S42/83 Gauß-Krüger-Koordinaten auf dem Ellipsoid

von Krassowsky berechnet. Jetzt können wir den Satz der

Einleitung mit der eigentlich erforderlichen Präzision

formulieren: "In der Bundesrepublik Deutschland werden im Vermessungs-

und Kartenwesen vornehmlich GAUß-KRÜGER-Koordinaten

im DHDN zur Beschreibung der Lage von Punkten verwendet. Für

überregionale Anwendungen finden daneben aber UTM-Koordinaten

bezogen auf ED50 und in zunehmendem Maße UTM- oder

geografische Koordinaten in einem weltweiten (globalen) Bezugssystem,

nämlich dem WGS84, Verwendung." Die Festlegung des

geodätischen Bezugssystems für die

Gebrauchskoordinaten einer Landesvermessung hat weitreichende

Konsequenzen: Eine große Zahl von Positionsangaben, Karten,

Plänen und digitalen Datenbeständen in Verwaltungen

und Wirtschaft liegen in diesem System vor. Eine Änderung

dieser Grundlage muss daher über Jahrzehnte hin vermieden

werden.

2.2 GAUß-KRÜGER-Abbildung und UTM-Abbildung

| Da

sich die Erdfigur nicht verzerrungsfrei in die Ebene abbilden

lässt, beziehen sich ebene Koordinaten immer auf einen

Meridianstreifen, der bei UTM stets Zone genannt wird. Bei

GAUß-KRÜGER-Koordinaten sind die Meridianstreifen

3° breit; bei UTM (sei es im ED50 oder im WGS84) haben die

Zonen stets eine Ausdehnung von 6°. Die Zählung des

Hochwertes beginnt am Äquator, die des Rechtswertes

prinzipiell am Mittelmeridian des Meridianstreifens. Um aber keine

negativen Rechtswerte zu erhalten, wird dem Mittelmeridian der

Rechtswert 500000m (500 km) zugewiesen. Statt der Zonenangabe wie bei

UTM wird bei den GAUß-KRÜGER-Koordinaten eine

Kennziffer für den betreffenden Meridianstreifen an die

1000000m-Stelle vor den Rechtswert gesetzt. Die Kennziffer K ergibt

sich für jeden Meridianstreifen aus: K = Länge des

Mittelmeridians/3 In der Bundesrepublik Deutschland kommen folglich die Kennziffern 2, 3, 4 und 5 vor (Mittelmeridiane 6°, 9°, 12° und15°). Die UTM-Zonen sind: 31, 32 und 33 (Mittelmeridiane 3°, 9° und 15°). Merke: Der Zonenangabe bei UTM-Koordinaten entspricht bei GAUß-KRÜGER-Koordinaten die Meridianstreifenkennziffer, die im Rechtswert verschlüsselt ist. |

|

3. Bezugssysteme

Nachstehend folgt in knapp gehaltener Form

das Wichtigste zu den Bezugssystemen, die auf dem Gebiet von

Deutschland Verwendung finden.

3.1 DHDN

(DeutschesHauptDreiecksNetz)

|

- Anwendungsgebiete

|

|

Die Punkte des DHDN sind durch Triangulation bestimmt worden. Erste Dreiecksnetze wurden in Preußen ab 1832 von Ostpreußen an entlang der Küste bis nach Berlin und Lübeck beobachtet. Im Königreich Hannover war durch den in London residierenden König Georg IV bereits im Jahr 1828 eine Landesvermessung angeordnet worden, die von dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß, der seit 1991 auf dem 10-DM-Schein dargestellt ist, geleitet wurde. Das Hauptdreiecksnetz in

Niedersachsen wurde von der preußischen Landesaufnahme in den

Jahren 1875 -1887 gemessen. In großen Ketten wurden ganze

Provinzen umspannt (Hannoversche Dreieckskette) und die

Zwischenräume durch Füllnetze (z.B. Wesernetz)

geschlossen. |

|

|

Bei geodätischen Arbeiten längs der Landesgrenze machte sich der Umstand der selbstständigen Landesnetzorientierungen und -lagerungen störend bemerkbar. Ab 1923 wurde ein deutsches Einheitssystem in Angriff genommen. Die bestehenden Netze wurden angefeldert, was aber zu erheblichen Spannungen führte. Deshalb fand ab 1925 die Neutriangulation von Bayern, Baden, Württenberg, Schlesien, Pommern, Mecklenburg und Schleswig-Holstein statt. Zur Berechnung des gesamten als Reichsdreiecksnetzes (RDN) bezeichneten Gebildes wurden in den Jahren 1937 – 1940 vom damaligen Reichsamt für Landesaufnahme die süddeutschen Netze angefeldert. Entsprechend verfuhr man mit den seit 1899 neu gemessenen Netzteilen östlich der Elbe. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Erhaltung des RDN in den alten Bundesländern als Deutsches Hauptdreiecksnetz (DHDN) von den Landesvermessungsverwaltungen übernommen. Auch die niedersächsischen Erneuerungarbeiten mit dem Ziel des Lagestatus 100 behielten das Rauenberg-Datum bei. |

Die Koordinaten der Punkte wurden lediglich homogenisiert, was zu einem einheitlichen Maßstab (Legalmeter Niedersachsen) führte. Für die Pflege des Lagefestpunktfeldes (in Niedersachsen durch die "Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen", bis 1996 "Landesverwaltungsamt, Abteilung Landesvemessung") wird bis heute das DHDN benutzt. Die Landesvermessungsbehörden und geodätischen Forschungsinstitute arbeiten länderübergreifend im Rahme der AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland) an einer genaueren Festlegung der geodätischen Bezugssysteme. Fazit: a) Das DHDN ist definiert als der auf das Gebiet der ehemaligen BRD entfallende Anteil des RDN. b) Für das Gebiet der ehemaligen DDR wird mit dem System S40 ein mit dem DHDN nahezu identisches System verwendet. Allerdings ist das S40 zu "DDR-Zeiten" bewusst nur mit geringerer Genauigkeit gepflegt und verfügbar gemacht worden. |

|

3.2 ED50 (Europäisches

Datum 1950)

Anwendungsgebiete

ED50 ist das geodätische Datum für nahezu alle

militärgeografischen Unterlagen der NATO. ED50 wird zudem

für einige Vorhaben herangezogen, die sich über das

Gebiet mehrerer Staaten erstrecken, wie z.B. im zivilen

Katastrophenschutz, der See- und Luftfahrt und im Funkverkehr. -

Geltungsbereich Europa (mit Einschränkungen auf den Britischen

Inseln und in Osteuropa nur bis etwa den 16. Längengrad). -

Definition Grundlage für das ED50 bildet das

Zentraleuropäische Netz (ZEN). Es hat auf dem internationalen

Ellipsoid von HAYFORD eine eigene Datumsbestimmung derart, dass auf dem

Gebiet Deutschlands das Reichsdreiecksnetz (Datum Rauenberg) auf das

HAYFORD-Ellipsoid mittels Translation und Rotation übertragen

wurde. Das ED50 ist auf den Zentralpunkt des HELMERT-Turms in Potsdam

bezogen. - Koordinaten a) ellipsoidische Länge L und Breite B

b) ebene UTM-Koordinaten in 6° breiten Streifen (hier Zonen

genannt) mit getrennter Angabe der Zonennummer - Hinweis Zu den

UTM-Koordinaten existiert ein sogenanntes UTM-Meldesystem (UTMREF), in

dem Ortsangaben mit unterschiedlicher Genauigkeit durch eine

Buchstaben/Zahlen-Kombination dargestellt werden. UTMREF-Angaben werden

direkt aus UTM im ED50 abgeleitet. - Geschichtliche Entwicklung Nach

dem Ende des 2. Weltkrieges wurde das ZEN (ein Polygonkettennetz) in

den Jahren 1945 bis 1947 durch das ehemalige Institut für

Erdmessung in Bamberg berechnet. Anschließend wurden 3

weitere Blöcke (Nord, Südwest und Südost)

berechnet und an das ZEN angefeldert, sodass das ED50 ein umfassendes

europäisches Netz darstellt, das weit nach Osten reicht und

auch den Mittelmeerraum Nordafrikas einschließt.

3.3 S42

(Koordinatensystem 1942, kurz: System 42)

Anwendungsgebiete Das S42 wurde in der DDR unter strenger Geheimhaltung

ausschließlich für militärische Zwecke

genutzt. Bis heute wird es für die Pflege des

trigonometrischen Punktfeldes der fünf neuen

Bundesländer herangezogen. Für

großräumige Arbeiten ist es derzeit das am

genauesten realisierte Koordinatensystem. - Geltungsbereich ehemalige

DDR und einige osteuropäische Nachbarstaaten - Definition Das

Koordinatensystem 1942 wurde in den osteuropäischen

Ländern - so auch in der DDR - 1953 als amtliches Bezugssystem

eingeführt. Es bildet zugleich die Grundlage für die

topographischen Karten (AS - Ausgabe Staat), die zu Zeiten der DDR als

geheim eingestuft waren. Es ist gelagert auf dem KRASSOWSKY- Ellipsoid

mit dem Zentralpunkt Pulkowo. - Geschichtliche Entwicklung Nach

mehreren unterschiedlich genauen Realisierungsstufen entstand die

gegenwärtig aktuelle durch eine gemeinsame Bearbeitung des

einheitlichen astronomisch-geodätischen Netzes (EAGN) der

osteuropäischen Länder. Die Auswertung wurde 1983

abgeschlossen. Das System 42/83 bildete dann die Grundlage für

eine Neuberechnung aller Punkte 3. und 5.Ordnung. Mit der Vereinigung

Deutschlands am 03.10.1990 wurde von den für die

Grundlagenvermessung zuständigen Vertretern der alten und

neuen Bundesländer beschlossen, das Deutsche Referenznetz 1991

(DREF91) auch auf die neuen Bundesländer auszudehnen.

Bestehende Koordinaten sollen schrittweise in dieses einheitliche

System übernommen werden, so dass Katastervermessungen in

einer Übergangszeit auch weiterhin im System 42/83

ausgeführt werden können. Danach besteht das als

Zwischenlösung anzusehende DHDN90 aus dem Schreiberschen Block

und den angefelderten süddeutschen Netzteilen (Datumspunkt

Rauenberg, Bessel-Ellipsoid) und dem 1983 berechneten Staatlichen

Trigonometrischen Netz (Datumspunkt Pulkowo, Krassowski-Ellipsoid). -

Koordinaten a) ellipsoidische Länge L und Breite B

b) ebene GAUß-KRÜGER-Koordinaten in 3°

breiten Streifen (Mittelmeridian/Kennziffer 9°/3,

12°/4, 15°/5)

c) ebene

GAUß-KRÜGER-Koordinaten in 6° breiten

Streifen (Mittelmeridian/Kennziffer 3°/1, 9°/2,

15°/3) Achtung:

Aus der Kennziffer geht also

nicht hervor, ob es sich um ein 3°- oder

6°-Streifensystem handelt!

3.4 S40 (Koordinatensystem 1940,

kurz: System 40)

Anwendungsgebiete Wegen der strengen Geheimhaltung des S42

in der DDR wurde für zivile Zwecke das Datum des DHDN

(Zentralpunkt Rauenberg) mit bewusst begrenzter Genauigkeit weiter

verwendet. Die topographischen Karten - Ausgabe für die

Volkswirtschaft (AV) - liegen im S40 vor. Für zivile Anwender

wie Kataster oder Leitungsdokumentation o.ä.. wurden - wenn

die Benutzung von Koordinaten nicht generell zu vermeiden war -

S40-Koordinaten verwendet. - Geltungsbereich

fünf neue Bundesländer - Definition

Grundlage bildete das System Rauenberg (RDN) mit dem BESSEL-Ellipsoid.

In dieses System wurde das System 42 in seiner zweiten

Entwicklungsstufe S42/63 transformiert, wobei durchschnittliche

Spannungen von 0,5 m (maximal 0,9 m) auftraten. Hinweis:

Zu den S40-Koordinaten wurden durch gebietsbezogene Zu- oder

Abschläge aus "Sicherheitsgründen" noch

Änderungen angebracht. Koordinatenangaben aus Zeiten der DDR

sind daher stets genau auf ihre Herkunft zu prüfen.

3.5 WGS84

(World Geodetic System 1984)

Anwendungsgebiete

Satellitengestützte

Positionsbestimmungen in Vermessung und Navigation berechnen

Koordinaten ursprünglich in diesem weltweiten

geodätischem Datum. Durch das GPS nimmt die Bedeutung von

WGS84 erheblich zu. Zahlreiche weitere moderne Aufgabenstellungen mit

kontinentalen oder globalen Ausdehnungen nutzen ebenfalls das WGS. Im

militärischen Bereich ist für Europa eine generelle

Umstellung von ED50 auf WGS84 zu erwarten. - Geltungsbereich: weltweit

- Definition

Der Ursprung des 3D-kartesischen

Koordinatensystems ist der Massenschwerpunkt der Erde (Geozentrum), die

Achsen liegen über folgende Bezugsrichtungen präzise

fest:

- die Z-Achse parallel zur Richtung des CTP (Conventional Terrestrial Pole) gemäß der Definition des BIH (Bureau International de l'Heure)

- die X-Achse als Schnittlinie zwischen der auf der CTP-Richtung senkrechtstehenden Äquatorebene, die das Geozentrum enthält, und der vom BIH-definierten Null-Meridianebene (etwa Greenwich, aber genau festgelegt durch die geografischen Längen aller BIH-Stationen)

- die Y-Achse rechtwinklig nach Osten auf der X-Achse ebenfalls in dieser Äquatorebene.

In diesem System ist zugleich ein weltweit bestanpassendes

Bezugsellipsoid definiert. Dies ist praktisch mit dem Ellipsoid des

Geodetic Reference System 1980 (GRS80) identisch.

Geschichtliche Entwicklung

Das WGS wurde von der

US-amerikanischen Defense Mapping Agency berechnet und

veröffentlicht. Es wird laufend dem Erkenntnisstand der

Erdmessung (mit seinen modernsten Messmethoden) angepasst und

verbessert. Deshalb wird der Kurzbezeichnung eine Jahreszahl

beigefügt. Der Vorgänger des WGS84 war WGS72. -

Koordinaten

a) geozentrische 3D-kartesische Koordinaten

X, Y, Z

b) Ellipsoidische Länge L und Breite B

c) Ebene UTM-Koordinaten in 6° breiten Streifen

4. EUREF89 und DREF91

Zur Definition eines weltweiten Referenzsystems auf dem

europäischen Kontinent ist das Projekt EUREF89

(Europäisches Referenzsystem 1989) ins Leben gerufen worden.

Es wurde 1991 von den Landesvermessungsverwaltungen der Bundesrepublik

Deutschland, dem Institut für Angewandte Geodäsie

(IfAG) und anderen wissenschaftlichen Institutionen erstellt. Hiermit

wird das globale Bezugssystem ETRS (Earth Terretrial Referenz System)

im europäischen Festpunktfeld verankert. ETRS wird statt des

WGS84 genommen, weil es weltweit besser definiert ist. Die Abweichungen

zwischen ETRS und WGS84 liegen aber unter einem Meter. Die 1992

berechneten Koordinaten der 78 Verdichtungspunkte des EUREF89 haben

eine Genauigkeit von etwa 4 cm in der Lage und von etwa 6 cm in der

Höhe erreicht. EUREF wird in ganz Deutschland durch das

deutsche Referenzsystem 1991 (DREF91) verdichtet, das inzwischen alle

Landesvermessungsverwaltungen in ihrem Zuständigkeitsbereich

durch sogenannte C-Netze verdichtet hat. Dabei wurden

zusätzliche Punkte in einem Abstand von ungefähr 25

km eingeschaltet. Das Ergebnis sind 3-D Koordinatensätze mit 1

bis 2 cm Genauigkeit in der Lage und 2 cm in der Höhe.

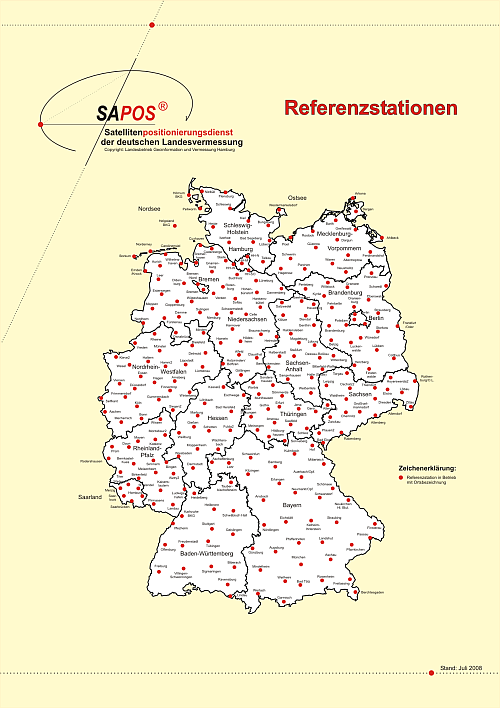

5. SAPOS

Die SAPOS-Referenzstationen ersetzen bei

Messungen im Differential GPS-Modus (DGPS) den notwendigen zweiten

GPS-Empfänger und bieten somit erhebliche Einsparungen auf der

Nutzer- und Betreiberseite. Für die Nutzung der

SAPOS-Referenzstationen werden Entgelte erhoben. Die LGN betreibt z. Z.

(1999) 23 SAPOS-Referenzstationen, landesweit sind ca. 40 Stationen

vorgesehen, die bedarfsorientiert bis zum Jahre 2001 eingerichtet

werden. Vier SAPOS-Dienste sind in Niedersachsen verfügbar:

Der EPS (Echtzeit-Positionierungs-Service) mit einer Genauigkeit von 1

bis 3 Metern kann in Niedersachsen landesweit genutzt werden. In

Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk werden

DGPS-Korrekturdaten über die UKW-Sender in den Sendegebieten

Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

abgegeben, mit denen der Anwender seine gemessenen Entfernungen zu

allen sichtbaren Satelliten verbessern kann. Dieser Dienst endet nicht

an den Landesgrenzen, auch die benachbarten Landesvermessungen strahlen

mit ihren jeweiligen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

Korrekturdaten aus. Natürlich können EPS-Daten auch

über die eigenen 2 m-Band-Sender der LGN empfangen werden. Der

HEPS (Hochpräziser Echtzeit-Positionierungs-Service) bietet

eine Genauigkeit von 1 bis 5 Zentimetern. Die Korrekturdaten werden

über die Sender der LGN im 2m-Band ausgestrahlt; sie

können auch über Mobiltelefon (GSM) abgerufen werden.

Der GPPS (Geodätischer Präziser

Positionierungs-Service) mit einer Genauigkeit von 1 Zentimeter ist

nicht in Echtzeit, sondern im "near-online-Verfahren" oder nach der

Messung im "Postprocessing" nutzbar.

Die

von den SAPOS-Referenzstationen ständig registrierten Signale

der GPS-Satelliten werden dem Nutzer im RINEX-Format über

Telefonanschluß (Mailboxsystem) und Datenträger

bereitgestellt. Die Daten für eine "near-online-Anwendung"

sind über Mobiltelefon (GSM) zu erhalten. Mit Hilfe des GHPS

(Geodätischer Hochpräziser Positionierungsservice)

lassen sich Genauigkeiten im Millimeter-Bereich erzielen. Die auf den

SAPOS-Stationen gespeicherten Satellitendaten im RINEX-Format

ermöglichen es, durch Langzeitauswertungen Aussagen

über geodynamische Fragestellungen zu treffen.

zum Vergrößern

Bild anklicken

zum Vergrößern

Bild anklicken

Künftige Entwicklung des

Lagefestpunktfeldes (vgl. Nachrichten d. NVuKV 4/99)

- Gemäß AdV-Beschluss (Mai 1995) ist für alle Aufgabenbereiche der Vermessungs- und Katasterverwaltung das dreidimensionale ETRS89 das künftige amtliche Bezugssystem.

- ETRS89 ist ein regionales Referenzsystem, das von den globalen Plattenbewegungen frei ist und im Rahmen der Realisierungsgenauigkeit mit dem WGS84 zusammenfällt. (WGS84 ist das Bezugssystem für das Kontrollsegment des GPS).

- Bezugskörper ist GRS80.

- Abbildungssystem wird UTM in 6 Grad breiten Streifen.

- Durch eine Vernetzung der Referenzstationen soll SAPOS in Niedersachsen ermöglichen, jederzeit in Echtzeit Objektkoordinaten mit einer Genauigkeit von 1 – 2 cm im Bezugssystem ETRS89 zu bestimmen.

- Alle TPs in Niedersachsen sollen im ETRS89 koordiniert werden. Die Genauigkeit von 1 – 2 cm ist mit vorhandenen Messungselementen erreichbar, geringfügige Ergänzungsvermessungen werden 2000 abgeschlossen.

- Das Ergebnis wird eine Anzahl von 22000 identischen Punkten mit dreidimensionalen ETRS89-Koordinaten und ebenfalls LS 100-Koordinaten sein, die es ermöglicht, für jeden Ort in Niedersachsen für die jeweilige Messung lokale Transformationsparameter zu bestimmen, die einen Übergang aus dem Messsystem in den Lagestatus 100 ohne Genauigkeitsverlust garantieren.

- ETRS89 soll in Zukunft auch für Liegenschaftsvermessungen gelten. Zur Erfüllung der Aufgabe einer Liegenschaftsvermessung wird mittelfristig eine Transformation in den jeweiligen örtlichen Lagestatus erforderlich.

- Zukünftig kann auf die Einrichtung und Erhaltung eines landesweiten AP-Feldes verzichtet werden. In Gebieten, in denen Satelliten- und Korrektursignale ungestört empfangen werden können (Gebiete von ca. 10 km Radius um eine Referenzstation), sind keine Aufnahmepunkte mehr einzurichten.

- Die Einrichtung einzelner APs (LS 100) ist nur noch dann vorzunehmen, wenn satellitengestützte Vermessungsverfahren nur mit erheblichem Aufwand eingesetzt werden können (z. B. dicht bebaute Ortslagen). Aus wirtschaftlichen Gründen können projektbezogene Vermessungspunkte (keine APs) eingerichtet werden.

- Auf die Einrichtung von neuen 2-AP-Systemen (LS 099, z.Zt. ca. 40000 Systeme) ist ab sofort zu verzichten.

- Das heutige Lagefestpunktfeld wird durch etwa 22000 vermarkte, gesicherte und genau und zuverlässig im Lagestatus 100 koordinierte TPs repräsentiert. Ziel ist die Ablösung des herkömmlichen Lagefestpunktfeldes durch die Möglichkeit, einen Raumbezug effizienter zu gestalten. Da das herkömmliche Lagefestpunktfeld durch SAPOS ersetzt werden wird, sollen ab sofort sämtliche Erhaltungs- und Überwachungsarbeiten eingestellt werden. Das Aufgeben der "Amtlichkeit" der Punkte wird solange zurückgestellt, bis SAPOS nach 2001 eingerichtet ist und sich im praktischen Einsatz bewährt hat.

- Zur Sicherung der Referenzstationen werden jeweils 8 umliegende TP 1. und 2. Ordnung "in einem Guss" mit den Referenzstationen bestimmt. Auch diese Punkte und die verbleibenden Punkte 2. Ordnung gehören zum zukünftigen Lagefestpunktfeld. Damit wird eine Reduktion des TP-Feldes um etwa 95 % erreicht.

- Im Durchschnitt

werden damit im Amtsbezirk einer VKB etwa 50 TPs bestehen bleiben. Die

Aufgabe "Überwachung und Erhaltung des Lagefestpunktfeldes"

wird zukünftig vollständig von der LGN

übernommen.